علينا الخروج من وهم «التقشف» لأنه غير عادل ولا ينجح – إنهاء التقشف.. الضريبة على الثروة هي الحل

الحكومة تستهلك 31 مليار ليرة على المازوت والبنزين و23 ملياراً على الصيانة

د. رشا سيروب

بعد عامين من الاستقرار العسكري واستعادة جزء كبير من الأراضي السورية، حان الوقت للتفكير الجاد فيما يعانيه اقتصادنا، وكيف وصلنا إلى هنا؟ وما المستقبل الذي أمامنا؟ وهل طرح إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وضبط النفقات العامة هو الحل ليومنا وغدِنا؟

حقيقةً، يعاني الاقتصاد السوري، جملة ما يعانيه؛ من ركود في النشاط الاقتصادي، بشقيه العام والخاص، وارتفاع معدلات البطالة وتدهور المستوى المعيشي للمواطن خاصة لذوي الدخل الثابت، وتدهور سعر صرف الليرة السورية وتذبذبها المستمر، والاعتماد على الاستيراد، علماً أن السلع الاستهلاكية هي المكون الأكبر من المستوردات، إضافةً إلى زيادة الهجرة الخارجية وخاصة لدى فئة الشباب، وغيرها من المشكلات التي لا مكان للحديث عنها في هذا المقال.

كيف وصلنا إلى هنا؟ بالتأكيد ساهمت الحرب بشكل كبير بكل ذلك، لكن ما كان للحرب أن تظهر انعكاساتها السلبية بهذه الحدة وبسرعة لولا وجود أخطاء متراكمة من سنوات ما قبل الحرب، جعلت الاقتصاد في حالة مستقرة ظاهرياً ولكنه غير منيع عند أي اختلال خارجي.

في عام 2005 بدأ الإعلان رسمياً عن تخلي الدولة تدريجياً عن دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال إقرار اقتصاد السوق الاجتماعي، والذي تبلور بشكل واضح في الخطة الخمسية العاشرة، على شكل اقتصاد سوق فقط، دون الاجتماعي، بذريعة أن النمو الاقتصادي وتركز الثروة لدى شريحة «رجال الأعمال» سوف تنعكس لاحقاً بالنفع على باقي المواطنين من خلال فرص العمل وتحسين الدخول وغيرها.

وهنا، بدأ الخفض التدريجي للإنفاق الاستثماري العام الذي كان يقارب 48% من إجمالي الموازنة العامة عام 2004 ليصل إلى 39% في العامين 2005، و2006، وفي العام 2012 -وهي أول موازنة تعد في الحرب- بلغت مخصصات الإنفاق الاستثماري 28.27% ولم تتجاوز هذه النسبة طوال السنوات الثماني، علماً أنها بلغت أدنى مستوياتها في عام 2013 حيث لم تتعدَّ 20%، أما إذا أخذنا نسب التنفيذ الفعلية (غير المعلنة أو المقرّة لتاريخه) فإن الإنفاق الاستثماري سيكون أقل بكثير.

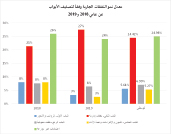

يبين الشكل البياني التالي قيمة مخصصات الإنفاق الاستثماري الحكومي بالأسعار الثابتة لعام 2010 (بعد تنزيل قيمة احتياطيات اعتمادات استثمارية):

يظهر الشكل أعلاه أن مجموع مخصصات الإنفاق الاستثماري خلال السنوات 2013 لغاية 2019 لم تتجاوز 400 مليار ل. س عن سبع سنوات في حال تم تنفيذها بالكامل، علماً أنها لم تتجاوز 40% فعلياً خلال الفترة 2013-2016.

ورغم صدور العديد من القرارات والتشريعات والإجراءات بغية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات لم تكن متاحة له مسبقاً، وإعطائه سلسلة من التخفيضات الضريبية والإعفاءات والتسهيلات المالية والجمركية، إلا أن النتيجة هي ذاتها، فمعدلات البطالة ترتفع، والتضخم جامح، مع زيادة الميل للاستيراد وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، إذاً، نحن أمام واقع فرضته سياسات التقشف المتبعة في سنوات ما قبل الحرب، لتعاود الكرّة في تطبيقها خلال سنوات الحرب.

يبين الشكل البياني أدناه أن نسبة نمو مخصصات الإنفاق العام الإداري كانت الأعلى بين مجمل النفقات العامة، حيث بلغت 27% مقارنة مع 24% اعتمادات غير موزعة، على حين إن بند الرواتب والأجور لم يتجاوز 3% والنفقات التحويلية 6%.

وبذلك نجد أنه تم تطبيق سياسات تقشفية في جانب الإنفاق الاستثماري أضاع إمكانية تخفيض معدلات البطالة في ظل عدم قيام القطاع الخاص بتعبئة فجوة انسحاب الدولة من الشأن الاقتصادي، وأيضاً عدم زيادة مخصصات كتلة الرواتب والأجور والنفقات التحويلية ساهمت في زيادة الأعباء الاقتصادية والحياتية على المواطنين، ما زاد الفقراء فقراً وتراجعت شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة.

الإنفاق العام الإداري بين الواقع والمأمول

رغم ضراوة الحرب وقسوتها، إلا أن ترتيب مخصصات الإنفاق العام لم تأخذ بالحسبان ضرورة شدّ الأحزمة في بعض مجالات الإنفاق ذات الطبيعة غير الإنتاجية، وهو ما تم طرحه ووافق عليه المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي منذ شهر تقريباً، على إعادة ضبط الإنفاق العام الإداري واستخدام الوفورات البالغة نحو 100 مليار ليرة لدعم المؤسسات الاقتصادية الأكثر إنتاجية لمواجهة الصعوبات والتحديات في قطاع النفط والطاقة.

وعند التدقيق في تفاصيل وبنود الإنفاق العام الإداري، وهو ما سيظهره الجدول أدناه، سنلاحظ أن إجمالي مخصصات النفقات الإدارية تبلغ فقط 272.98 مليار ل.س، بنسبة 7% من إجمالي اعتمادات الموازنة، وبالتالي فإنها لا تشكل عبئاً مالياً ضخماً يمكن التعويل عليه في خفض النفقات لإعادة توجيهها إلى القطاعات الاقتصادية، وخاصة إذا لاحظنا أن ما يقارب 42% من إجمالي النفقات الإدارية تعود إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، ومع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض النفقات التي لا يمكن أن يشملها التخفيض (مثل الإعاشة) التي لا يمكن أن تخضع للتخفيض، أي فقط 143 مليار ل.س سيطبق عليها خطة نسبة التخفيض التي تم الحديث عنها هي 25%، من ثم فإنه لا يمكن تحقيق وفر بأكثر 35 مليار ل.س وهو ما يظهر محدودية أثرها الإيجابي المتوقع.

| الباب الثاني- النفقات الإدارية | المبالغ (مليار ل. س) | |

| البند | 2019 | النسبة |

| الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية | 114.13 | 41.81% |

| النفقات الإدارية الخاصة والمتنوعة ولوازم الإدارة الثابتة | 53.31 | 19.53% |

| مازوت وبنزين | 31.18 | 11.42% |

| الصيانة | 23.22 | 8.51% |

| الإعاشة | 15.82 | 5.80% |

| القرطاسية | 9.2 | 3.37% |

| البريد والبرق والهاتف والكهرباء | 8.61 | 3.15% |

| الكسوة والألبسة | 6.62 | 2.43% |

| النقل والانتقال | 5.42 | 1.99% |

| بدلات الإيجار | 4.67 | 1.71% |

وبهذا فإن مشكلة الموازنة عموماً لم تكن بحجم الإنفاق الإداري العام، بل أوجه هذا الإنفاق وشفافية بنوده، حيث إن ما يقارب 20% من الإنفاق العام الإداري غير واضحة وجاءت تحت مسميات (نفقات إدارية خاصة، نفقات إدارية متنوعة، ولوازم الإدارة الثابتة)، والأهم من كل ذلك أن الموازنة العامة لا تعاني فائضاً في الإنفاق، بل في أن المضاعفات المالية لبنود الإنفاق أقل مما يجب، فضلاً عن النقص في الموارد المالية الناجمة عن ضياع جزء كبير منها بشكل تهرب ضريبي ومالي أو هدر مالي وسوء إدارة عامة.

إذاً، إن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخراً حول إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لم تأتِ بجديد، وبقيت تدور في مجال المقترحات التقليدية، والعبرة بالتنفيذ على أرض الواقع وليس في الإعلان عنها.

كيف ينتهي هذا كله؟

أدى التقشف إلى بقاء معدلات البطالة مرتفعة، وإلى انخفاض المستوى الحقيقي لدخل الفرد، اللذين أديا إلى انخفاض الطلب الفعال، الذي أدى بدوره إلى تراجع التكوين الرأسمالي الثابت، كان بإمكاننا تجنب هذه السلسلة في حال لم يتم الأخذ بالتقشف كتعويذة سحرية لمشكلات الاقتصاد.

وهنا نتساءل لماذا عند كل حالة اقتصادية مربكة يتم اللجوء إلى تخفيض الإنفاق العام، هل التقشف فكرة جيدة لنعود إلى إحيائها مرة أخرى؟ تطبيق التقشف كسياسة اقتصادية في سورية لم يجلب علينا إلا كثيراً من الفقر ومزيداً من الحرمان وعدم العدالة الاجتماعية، ولم يستطع أن ينجز لمرة واحدة ما تم الوعد به، وما كان من تطبيق التقشف في سنوات ما قبل الحرب إلا حالة من عدم الوضوح حول دور الدولة رغم اشتراكية الاقتصاد وفق الدستور، وأن تطبيق التقشف أثناء سنوات الحرب لم تجدِ نفعاً وأنتجت بالضبط الفشل نفسه الذي أنتجته تجاربنا السابقة وأصبح الاقتصاد الأساسي أكثر هشاشة وأضعف بكثير.

أصبح التقشف التعويذة السياساتية الجاهزة لساسة الاقتصاد عند الرغبة في تخفيض عجز الموازنة وعند وجود أي ضائقة مالية بذريعة «غياب البديل»، علماً أن ثمة بدائل دائماً، عندما ننظر إلى تكاليف تطبيق التقشف في سنوات الحرب نجد أنها كلفت أكثر بكثير من النفع المادي الذي لم يتحقق.

إن التقشف يولده جزئياً عدم قدرة المجتمعات على توزيع عادل للعبء الضريبي، فالبديل عن تخفيض الإنفاق هو زيادة الضرائب، وهناك عدة سياسات للخروج من حلزون التقشف المفرغة، قد لا تكون مرغوبة وغير مرحّب بها من مجتمع المال ورجال الأعمال والتي لا تتجاوز نسبتها 1% من عدد السكان، إلا أنها مفيدة جداً لملايين السكان، وصالحة لتنفيذ الأجندة الحكومية في تحقيق الرفاه العام للمواطنين، وهنا نقترح:

وضع ضوابط على حركة رأس المال بما يضمن بقاءه في الداخل.

الجدية في تحصيل الضرائب.

تعزيز تدابير الرعاية الاجتماعية ومساعدة الأسر ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة.

تحريك السيولة الراكدة في الجهاز المصرفي من خلال سياسة نقدية تسهل عمليات تمويل مشروعات استثمارية أو شراء سلع استهلاكية محلية الصنع.

إصدار قانون يلزم كل مؤسسة مالية لم تستجب لقرارات مجلس النقد والتسليف برفع رأسمالها بأن تعلن إفلاسها أو يتم دمج المؤسسات الخاسرة أو تصبح بحكم المؤممة لمصلحة الحكومة.

هذه الإجراءات أقل استنزافاً مالياً للدولة وأقل تكلفة مقارنة بالتكاليف الاقتصادية والمالية التي يعانيها الاقتصاد جراء تطبيق سياسات التقشف التي تزداد آثارها يومياً، مع تعديل قانون الضرائب ليصبح أكثر مرونة بحيث يشمل زيادات ضريبية كبيرة على كبار أصحاب الدخول وهو ما سيحسن واقع المالية العامة في سورية، «فالمالية العامة لم تكن أبداً على ما يرام».

عملية الإنقاذ في المالية العامة

بسبب الظروف الاستثنائية التي نعيشها، ونتيجة تركز وتراكم الثروات لدى شريحة صغيرة جداً وزيادة حدة الفقر لدى شريحة كبيرة جداً من المواطنين، هذا يستدعي إجراء استثنائياً ولمرة واحدة، وهو فرض ضريبة على صافي الثروة الشخصية لمرة واحدة وفق شرائح الثروات، لقد استفادت هذه الشريحة خلال سنوات الحرب من تحقيق أرباح وثروات طائلة لم يظهر أثرها في السجلات الضريبية التي قلصت بشكل كبير من حجم الموارد المالية العامة للدولة والتي انعكست على توافر الخدمات العامة للمواطنين بالكم والجودة المطلوبة، لذا فإن زيادة العبء الضريبي على هذه الفئة ليس إلا خطوة عادلة جداً لمصلحة دافعي الضرائب الفعليين.

هذا ولن تؤدي هذه الخطوة إلى تغييرات جذرية في السلوك الاستثماري لرجال المال وهروب رأس المال إذا التزمت الحكومة بالمصداقية بفرضها على أنها ضريبة لمرة واحدة عن الثروات المتراكمة خلال سنوات الحرب (وغير المستثمرة) داخل الاقتصاد السوري.

لو استهدفت ضريبة صافي الثروة بنسبة 1.5% على شريحة 10% الأعلى دخلاً والذين يملكون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، لن يكون هناك حاجة للتقشف على الرغم من كل الظروف، وهذا ما سنبينه.

يقدر مجموع الناتج المحلي الإجمالي في سورية في السنوات (2012- 2018) بـ 32 تريليون ل. س، وعلى اعتبار أن نسبة الضريبة المقترحة 1.5% على 80% من الناتج، وباعتبار أن مجموع المبالغ التي أنفقها القطاع الخاص على شكل استثمارات خلال ذات الفترة لم يتجاوز 1.5 تريليون ل. س، فإن الضريبة ستفرض على 24.5 تريليون ل. س فقط، وبالتالي فإن مقدار الضريبة المحصل لمرة واحدة سيتجاوز 365 مليار ل. س والتي تشكل 10 أضعاف الوفر الذي قد ينشأ عن (إعادة ترتيب الإنفاق العام الإداري).

هذه الضريبة تشكل 150% من الضرائب والرسوم المباشرة في موازنة 2019، و115% من الضرائب والرسوم غير المباشرة، و65% من إجمالي الضرائب والرسوم، وتتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يغطي 40% من عجز الموازنة و70% من العجز بعد استبعاد اعتمادات احتياطية استثمارية غير موزعة.

في الواقع تبدو المساحة المتاحة لمزيد من الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة جداً وافرة جداً، والضريبة لمرة واحدة على الثروات هي إحدى أدوات ووسائل إنقاذ المالية العامة.

خلال سنوات الحرب، تم تحقيق أموال وأرباح طائلة ضمن الاقتصاد السوري، إلا أنها مخبأة في الخارج ولا تدفع ضرائب عنها، وكلها تحقق على حساب المواطن السوري والدولة السورية -إذ ظهرت صناعة كاملة لإخفاء هذه الأموال- وإذا أرادت الحكومة مطاردتهم فهي تعرف الطريق، وتعرف أين تبحث.

جُرّب التقشف وما زال يُجرب، فهو لم ينجح يوماً، وكما شهدنا مراراً وتكراراً فإن تكلفة تطبيق التقشف مرتفعة وتزيد مع مرور الوقت، والفئات الفقيرة هي التي تتحمل وزر وعبء سياسات التقشف.

لهذا يجب الخروج من وهم أنه «لا بديل» عن التقشف، ليس لأن التقشف غير عادل «وهو كذلك» وليس لأنّ هناك تضخماً، بل لأن هناك مدينين أكثر من الدائنين، ولأنه ببساطة لا ينجح.

لو استهدفت ضريبة صافي الثروة بنسبة 1.5% على شريحة 10% الأعلى دخلاً والذين يملكون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، لن يكون هناك حاجة للتقشف على الرغم من كل الظروف، وهذا ما سنبينه.

يقدر مجموع الناتج المحلي الإجمالي في سورية في السنوات (2012- 2018) بـ 32 تريليون ل. س، وعلى اعتبار أن نسبة الضريبة المقترحة 1.5% على 80% من الناتج، وباعتبار أن مجموع المبالغ التي أنفقها القطاع الخاص على شكل استثمارات خلال ذات الفترة لم يتجاوز 1.5 تريليون ل. س، فإن الضريبة ستفرض على 24.5 تريليون ل. س فقط، وبالتالي فإن مقدار الضريبة المحصل لمرة واحدة سيتجاوز 365 مليار ل. س والتي تشكل 10 أضعاف الوفر الذي قد ينشأ عن (إعادة ترتيب الإنفاق العام الإداري).

هذه الضريبة تشكل 150% من الضرائب والرسوم المباشرة في موازنة 2019، و115% من الضرائب والرسوم غير المباشرة، و65% من إجمالي الضرائب والرسوم، وتتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يغطي 40% من عجز الموازنة و70% من العجز بعد استبعاد اعتمادات احتياطية استثمارية غير موزعة.

في الواقع تبدو المساحة المتاحة لمزيد من الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة جداً وافرة جداً، والضريبة لمرة واحدة على الثروات هي إحدى أدوات ووسائل إنقاذ المالية العامة.

خلال سنوات الحرب، تم تحقيق أموال وأرباح طائلة ضمن الاقتصاد السوري، إلا أنها مخبأة في الخارج ولا تدفع ضرائب عنها، وكلها تحقق على حساب المواطن السوري والدولة السورية -إذ ظهرت صناعة كاملة لإخفاء هذه الأموال- وإذا أرادت الحكومة مطاردتهم فهي تعرف الطريق، وتعرف أين تبحث.

جُرّب التقشف وما زال يُجرب، فهو لم ينجح يوماً، وكما شهدنا مراراً وتكراراً فإن تكلفة تطبيق التقشف مرتفعة وتزيد مع مرور الوقت، والفئات الفقيرة هي التي تتحمل وزر وعبء سياسات التقشف.

لهذا يجب الخروج من وهم أنه «لا بديل» عن التقشف، ليس لأن التقشف غير عادل «وهو كذلك» وليس لأنّ هناك تضخماً، بل لأن هناك مدينين أكثر من الدائنين، ولأنه ببساطة لا ينجح.